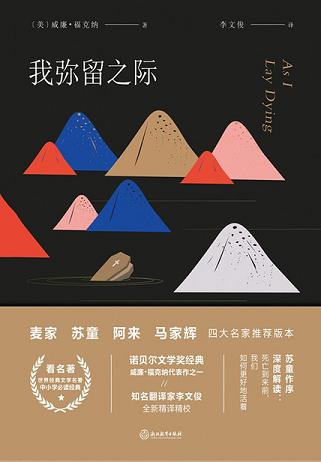

此版本《我弥留之际》为麦家、苏童、阿来、马家辉,四位知名作家指定推荐版本,茅盾文学奖得主、作家苏童作序深度解读。 《我弥留之际》是诺贝尔文学奖得主福克纳的成名之作,小说由五十九节内心独白构成,多视角讲述美国南方农民本德伦为遵守对妻子的承诺,率全家将妻子的遗体运回家乡安葬的“苦难历程”,尽管这个家庭有种种愚蠢、自私、野蛮的表现,但还是为了尊重亲人感情,克服了巨大的困难与阻碍,完成了承诺。小说展现了福克纳高超的创作技巧,为他带来国际性声誉,被誉为“20世纪美国长篇小说最出色的开篇”。

我弥留之际 读后感《我弥留之际》评语小说以本德伦家庭的每个家庭成员(丈夫、四个儿子、女儿、死者本人)作为一个章节轮回叙述,每一个章节以第一人称“我”不断地变换叙述视角和叙述时间,多点视角是打乱的,跳转的,自由的,从而完成了整部小说。非常抓人心的故事,个人认为比福克纳的作品《喧哗与骚动》更好看。为了完成女主人艾迪的遗愿,一家人将她的棺木送往几十英里外的娘家。本来路途不算太远,但他们碰到了水灾。横在路途中的一条河发大水,阻挡了载着棺木的马车渡河。艰难地渡过了河,交通工具却在大水中失去了,一家人再次陷入苦恼......在这个过程中,拉车的骡子被淹死了,大儿子卡什失去了一条腿,老二达尔进了疯人院,三儿子朱厄尔失去了他心爱的马,女儿杜威·德尔没有打成胎,小儿子瓦达曼没有得到他渴望的小火车,而作为一家之主的安斯·本德仑却配上了假牙,娶回了一位新的太太……一个种种节外生枝的送葬之路,被一股力量牵引着奔向终点,勾勒出了一个非常严密又富有弹性的故事。故事中折射出了人与人,亲人与亲人之间的爱恨、亲密、冷漠与疏远。 它是一出悲喜剧,福克纳写出了一群活生生的“丑陋的美国人”。伟大作品中有一个叫“象征形成的原理”是一种“润物细无声”的过程。作家从那些只代表人物本身的动作、景点和视角入手,随着故事的发展,不断加强这些形象,达到某种寓意的思想。比如:“她的脸瘦得只剩皮包骨,显露出一根根白色的棱条。她的眼睛像两支蜡烛,那种烛泪可以滴落进铁烛台槽孔里的蜡烛。可是永恒、永生的解救和神恩却还没有降临到她的头上。”艾迪那段“罪的自白”让人联想到基督教信仰中的“原罪”, 而罪正是上帝创造的,为了净化他所创造的那个罪恶,艾迪最终完成了责任意义上的“完。” 按照她父亲的说法:活着的理由就是为永久的死亡做好准备。她是个孤独的女人,生前孤独地怀着傲气活着,掩盖着其被折磨的真情——那是一种自尊心,一种想掩盖那种悲惨的裸露状态的狂热欲望;而在小镇男人的眼里,女人无非是做苦工的牛和马而已。“爹的眼光越过田野,两只手在膝盖上蹭着。自从他牙齿掉了之后,他一吸鼻烟嘴巴就不断慢慢往里瘪陷。胡子茬使他下半个脸看上去像只老狗”书中,多次提及安斯的那句:“再没有比这更糟心的事了。”他是一个可怜、自私、可鄙的复杂的人。“两头骡子站在水里,它们的前腿已经稍稍倾斜,后臀抬高。它们的鼻息现在也带上深沉的呻吟声;它们扭过头来,眼光扫过我们时里面带着一种狂乱、悲哀、深沉和失望的神情,好像它们已经看到稠重的水里有着灾难的阴影 ”故事情节描写河水泛滥,一幅人仰马翻的凄惨的画面。这时,河流像是死亡和毁灭的象征。书中以医生皮保迪的口吻写道:我们这个地方就是有这个毛病:所有的一切,气候以及别的一切,都拖延得太长了。就跟我们的河流、我们的土地一样:浑浊、缓慢、狂暴;所形成与创造出来的人的生命也是同样地难以满足和闷闷不乐。这个世界上所有的忧伤和烦恼;想一想它们像闪电一样,随时都可能朝任何地方打击下来。针对此,迈克尔·米尔盖特在他的《威廉·福克纳的成就》这本书里说:“读者应以比书中的人物与行动更高一层、更有普遍意义的角度来读这本小说,来理解本德仑一家及其历险记。尽管故事读来让人不愉快,它经常具有一种阴阴惨惨的狂想曲的气氛,但是它使我们逐渐领会,在某种意义上它是关于人类忍受能力(human endurance)的一个原始的寓言,是整个人类经验的一幅悲喜剧式的图景。”《我弥留之际》是以一个堂吉诃德式的理想主义行为来歌颂的。尽管有种种愚蠢、自私、野蛮的表现,但它是写一群人的一次“奥德赛”,一群有着各种精神创伤的普通人的一次充满痛苦与磨难的“奥德赛”。