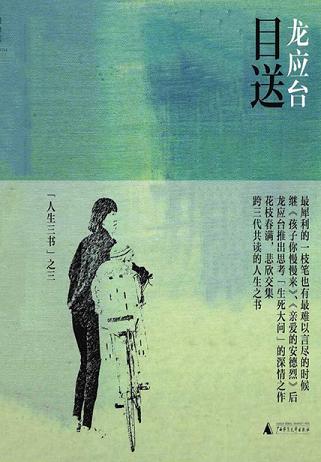

《目送:龙应台“人生三书”之三》21世纪的《背影》 + 感人至深的“生死笔记”+ 龙应台亲手摄影 + 跨三代共读的人生之书……“有些路啊,只能一个人走……”龙应台的文字,“横眉冷对千夫指”时,寒气逼人,如刀光剑影。“俯首甘为孺子牛”时,却温柔婉转,彷佛微风吹过麦田。从纯真喜悦的“人生三书”之一《孩子你慢慢来》,到坦率得近乎“痛楚”的“人生三书”之二《亲爱的安德烈》,龙应台的写作境界逐渐转往人生的深沉。《目送》的七十四篇散文,写父亲的逝、母亲的老、儿子的离、朋友的牵挂、兄弟的携手共行,写失败和脆弱、失落和放手,写缠绵不舍和绝然的虚无。她写尽了幽微,如烛光冷照山壁。

目送:龙应台“人生三书”之三 读后感有些路啊,只能一个人走文/媛姐读书邻桌买来了《目送》,我看到淡淡的封面上,是年轻的母亲推着幼儿的背影,犹如当年母亲推着年幼的我去上班的情形,有种亲切感。于是,经邻桌同意,我拿到家中先睹为快。虽然是第一次读龙应台的作品,却爱不释手。这是一本记录她生活点滴的散文。在这本书中,她用优美的文字记录了自己为人母在对待孩子的成长时所遭遇的困惑和小小的失落;记录了自己为人女时在面对日益苍老的父母时耐心温柔的守候。《目送》分《有些路啊,只能一个人走》与《沙上有印,风中有音,光中有影》、《满山遍野茶树开花》三辑,共收文七十四篇。书中,她饱蘸情感,写父亲的死亡、母亲的衰老和失智;写儿子的离别,朋友的牵挂;还写出了自己的失败和脆弱、失落和放手。似乎在向人们透露着一种心境:有些路啊,只能一个人走。尤其喜欢她开篇的《目送》。虽然只是生命中的几件“小事”:儿子十六岁到美国当交换学生,在机场,她看着儿子通过护照检查、进入海关,背影倏地消失,没有回头;她记起当年,博士学位读完之后,回台湾教书,父亲目送着离家远走的自己;多年后,她父亲在医院的最后时光,她又看着轮椅上被护士推回房的父亲背影。但往上看的是逝去的父亲,审视的是自己即将迈入的老年;往下看的是青春的儿子,回忆自己的年少。游走在女儿和母亲双重角色中的她,开始理解个人生命中最私密、最深埋、最不可言喻的“伤逝”和“舍”,她开始学着咀嚼生活,包括生离死别,她终于明了:“所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。”一个“不必追”,就如她自己所说的:“人生走到这样的年龄阶段,是四顾苍茫,唯有目送。”在《雨儿》、《胭脂》中,她患了老年痴呆症的母亲是女儿的“老小孩”。她牵着惶恐不安的母亲的手,走在川流不息的香港车站,带她回家。她给皱纹密布却仍有爱美之心的母亲涂粉红的指甲油和润润的口红。她哄着她,就像当年母亲哄着儿时的她一样,耐心、细致。即便她的母亲经常认不出她是她最喜欢的女儿。她说:“我们没法交谈,但是,我已经认识到,谁说交谈是唯一的相处方式呢?”《母亲节》,原本以为会是一个温暖感人的故事,没想到透过儿子安德烈寄来的一封电邮,让人在一篇既凸显了母亲的琐碎,又记录了母亲的无奈的幽默小文中,读到她心底深处那份无从说起的寂寞。原来,在面对孩子时,优雅知性的她,和所有平凡的母亲一样,困惑而挫败。也许她只能想像,儿子的内在世界和她的一样波涛深邃,但是,她进不去。父亲走了,母亲老了,孩子远行了,这些文字看了让我动情,而且或许这些正是我即将要经历的一切。现在,我的儿子也渐渐大了,我越来越感觉到像她一样的小小的失落和寂寞。她说儿子即使同路,也不愿搭自己的车,也许将来的某一天,我和儿子之间也可能会上演这一幕。而作为母亲,我能做的,就是像她一样是把自己一路上看见的风光、经历的风雨,统统告诉儿子,不是作为经验教训,只是为了给他看一看。我的父亲正患着重病,她和父亲在医院的一幕已经在我这里上演,每次把爸爸送进住院处,护士接他进病房,我背起包,看着爸爸的背影,随着病房门的推开,然后没入门后。妈妈已经老了,她已经不能再像当年用自行车推着年幼的我那样出门,我知道,有一天,我会像妈妈当年那样用车推着她老人家出门看风景,陪她老去。时间在流逝,不知道会从哪一天开始,但总要有一天,当父母和我们处在不同的世界,当孩子已经有了仅属于他们自己,我们走不进去的天地,当朋友已经分散在不同的角落,有些路啊,只能一个人走,尽管我们是那么的不舍,尽管我们是那么的不情愿,尽管我们是那么的无奈,尽管我们不得不去面对。当真的有一天,有些事,只能一个人做;有些关,只能一个人闯过;有些路啊,只能一个人走时,我希望至少在有父母陪伴的时候能走的尽量完美,让父母无憾;希望为人父母时能做的不止是目送,让儿女放心;希望走在朋友即将消失的站台上至少能够回眸一笑,一个人走的更加坚定,让朋友无忧……